Dans le climat social et politique actuel, fait d’incertitudes, de défiances et de déceptions. Où le sentiment d’abandon et même de trahison met en accusation la majorité actuelle, les socialistes ont pensé nous offrir un rayon de soleil qui est quasiment passé inaperçu.

125 ans après, ils ont éprouvé le besoin, dans l’égarement et l’incohérence apparente de leurs actions, d’exprimer leur solidarité et, pour une part, leur reconnaissance, au peuple des communards.

Le 29 novembre 2016, au soir, l’assemblée Nationale a été invitée à adopter une résolution déclarant qu’il est temps de prendre en compte les travaux historiques ayant établi les faits dans la répression de la Commune de Paris de 1871, que soient mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les acteurs de la Commune de Paris, que la République rende honneur et dignité à ces femmes et ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix d’exécutions sommaires et de condamnations iniques et proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871.

Ni recours, ni grâce. Ni amnistie puisque ce pardon légal qui se voulait un chemin vers le silence et l’amnésie fut déjà proclamé en 1880.

Quand à la réhabilitation effective elle ne peut s’appliquer juridiquement qu’à des personnes vivantes. D’où la déclaration du front national, invitant à « laisser les morts enterrer les morts ». Et surtout qu’on referme la fosse commune.

Pas plus de révision des jugements, quand il y en a eu, prononcés par les tribunaux militaires.

Loin des lois mémorielles, si décriées, une résolution, claire, directe, sans autre portée que symbolique, comme solde de tout compte. Pour enfin clore le débat ?

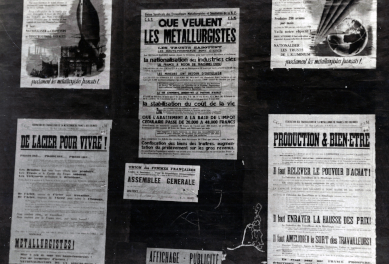

Exécution de communards à la caserne Lobau © Wikimedia Commons

Surprenante démarche qui remets en avant une mémoire et une histoire, loin d’être apaisée, et une plaie toujours ouverte. Celle de la « Semaine sanglante », des jugements expéditifs, des exécutions sommaires. 10 000 ? 20 000 morts ? dès le 21 mai 1871 par les troupes versaillaises entrées dans la capitale. Répression brutale et aveugle. Après l’écrasement de la Commune par les armes, ce sera l’internement de 43 522 communards et la présentation de 34 952 hommes, 819 femmes et 538 enfants devant vingt-quatre conseils de guerre, qui siégeront pendant plus de quatre ans et condamneront 9 780 communards à des peines souvent très lourdes. À la mort des victimes de la première période, s’ajoute l’infamie des condamnations. Une centaine de condamnés a mort, dont une vingtaine exécutés, l’internement pour les autres et plusieurs milliers de déportés.

Au delà des atrocités, c’est bien le caractère progressiste et novateur des mesures mises en place durant la commune qui reste au cœur de la polémique. Un programme d’émancipation sociale et économique, promoteur d’une forme de société libre, égalitaire et fraternelle.

C’est cela que la mémoire versaillaise, toujours vivante, voudrait enfin étouffer. Mémoire paradoxale : si les crimes de la commune ne doivent jamais être oubliés, les communards doivent disparaître dans l’oubli, leur nom proscrit, leur existence effacée.

C’est dans cette logique que l’on érigera des monuments expiatoires à l’image de la basilique du sacré cœur, édifiée sur la colline de Montmartre. Au cœur du Paris révolutionnaire.

Après la cérémonie de pose de la première pierre, le 16 juin 1875, Hubert Rohault de Fleury (peintre et l’un des deux initiateurs de la basilique) écrira: « Oui, c’est là ou la Commune a commencé, là ou ont été assassinés les généraux Clément-Thomas et Lecomte, que s’élèvera l’église du Sacré-Cœur ! Malgré nous, cette pensée ne pouvait nous quitter pendant la cérémonie (…). Nous nous rappelions cette butte garnie de canons, sillonnée par des énergumènes avinés, habitée par une population qui paraissait hostile à toute idée religieuse et que la haine de l’église semblait surtout animer ».

Si les hauteurs de la capitale furent saccagées, enlaidies par cette farce byzantine, un autre lieu fut sauvegardé : « Le mur gris des vaincus de mai » comme l’écrira Séverine.

« Tombe sans croix et sans chapelle,

Sans lys d’or, sans vitraux, d’azur.

Quand le peuple en parle, il l’appelle

Le mur »

Tels sont les mots de Jules Jouy.

Perché là-haut, dans ce cimetière du Père Lachaise ou furent traqués les derniers insurgés, le mur des fédérés veille encore sur la fosse ou tombèrent les derniers fusillés et ou furent jetés les corps anonymes qui jonchaient les rues environnantes.

La lecture de la résolution de l’assemblée nationale, lors de la prochaine montée au mur, sera t-elle un réconfort à ces âmes martyres ?

Edmond de Goncourt, écrivain et critique littéraire, écrit dans son journal au soir du 31 mai 1871 : « Enfin, la saignée a été une saignée à blanc ; et les saignées comme celles-ci, en tuant la partie bataillant d’une population, ajournent d’une conscription la nouvelle révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu’il peut oser en ce moment ».

Une barricade, boulevard Richard-Lenoir © Wikimedia Commons

Ce qui se joue avec la semaine sanglante et la répression qui perdure jusqu’en 1875, c’est l’élimination du danger révolutionnaire. Dans les mois et les années qui suivirent de nombreux ouvriers manqueront à l’appel. Véritable anémie préjudiciable au mouvement social mais aussi à la reprise économique et à la poursuite de l’industrialisation. Les radicaux n’hésiteront pas à dénoncer la perte quantitative et qualitative d’ouvriers qualifiés des ateliers dans leur bataille pour l’amnistie.

Sur le terrain politique et syndical, la reprise peine aussi. L’état de siège ne sera levé dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise, des Bouches-du-Rhône et du Rhône qu’en avril 1876.

Le premier « congrès ouvrier » se tiendra à Paris, en octobre 1876 avec des représentants n’ayant, pour la plupart, joué aucun rôle avant la Commune. Les moyens pacifiques sont mis en avant, les grèves, aux succès éphémères, sont tenues pour inutiles et couteuses en raison de leurs fréquents échecs, bien que de jeunes militants, souvent plus combattifs, n’hésitent pas a y avoir recours. Rien d’étonnant dès lors que le congrès ne dise mot de l’amnistie des communards et qu’en réponse un pamphlet paraisse dénonçant la soumission des orateurs : « dans la ville de la révolution, cinq ans après les luttes de la Commune, (…), il semble monstrueux que des hommes aient pu se trouver, osant prendre le caractère de représentants du prolétariat, pour venir en son nom faire amende honorable à la bourgeoisie, abjurer la révolution, renier la Commune ».

Le deuxième congrès ouvrier, qui se tient à Lyon en février 1878, toujours dominé par les délégués modérés, confirme les orientations du congrès de Paris. Il considère que les barricades et l’émeute ne sont plus « de saison ». Il pose la question de l’amnistie, mais retire finalement un vœu en sa faveur.

Enfin, l’« immortel congrès », comme l’appellera Jules Guesde, de 1879 à Marseille, adopte le collectivisme et la création d’un « parti ouvrier » et s’intitule Congrès ouvrier Socialiste de France. Il déclare que les coopératives ne peuvent améliorer le sort que d’un petit nombre de privilégiés et ne sauraient donc être qu’un moyen de propagande parmi d’autres. Mais on se défie toujours de la grève.

Toutefois le nombre de celles-ci s’accroit à partir de la fin 1878 et atteint un paroxysme en 1880.

En mars 1879, la victoire des républicains a permis le vote d’une amnistie partielle des condamnés de la Commune, prélude à l’amnistie totale.

Proclamée en juillet 1880, elle incite le journal Le Temps à prédire une grande déconvenue aux militants de 1871 qui se revendiqueraient de ce qu’ils ont vécu. Dans la république du début des années 1880, toute affirmation révolutionnaire paraît obsolète, « exotique », et il revient aux anciens insurgés de s’adapter au libéralisme parlementaire et à un régime éloigné des « chimères sociales de 1848 et 1871 ». Il n’y a pas de légitimation à tirer de 1871, et le danger social ne proviendra ni de ce passé ni de ces hommes. En un sens, ce journal républicain conservateur énonce les motifs d’un « adieu aux barricades ».

Dix ans après, avec la république parlementaire qui s’affirme et se renforce, l’insurrection prolétarienne de la Commune et sa répression prend le chemin du mythe. Mais les communards se doivent de demeurer des ombres du passé. L’insurrection n’est plus à l’ordre du jour.

En 1882 les républicains sont au pouvoir et les exigences ouvrières reviennent au devant de la scène. La loi de 1884 qui apporte la reconnaissance légale de tous les syndicats professionnels est conçue par ses promoteurs comme un moyen d’éviter la « révolution violente ». En rationalisant les rapports sociaux, on institutionnalise le syndicalisme. Bientôt se sera l’aventure du boulangisme qui n’épargnera pas d’anciens communards.

C’est dans les années 1880 que les voies politiques et syndicales se séparent. La grève générale prend le pas sur l’insurrection et ses barricades. C’est dans ces prémisses d’une nouvelle modernité que les insurgés de 1871 rentrent d’exil. La commune est glorifiée à partir de 1885, « année de la mort de Vallès qui combattit et de Hugo qui eut pitié » comme le précise Madeleine Rebérioux. La montée au mur devient un enjeu politique et une démonstration de force en direction du pouvoir.

Laure Godineau écrit : « Ce n’est pas seulement le temps de la Commune et des communards que l’on quitte, mais celui de l’« après »… Goncourt avait évoqué vingt ans de tranquillité ; ce furent, pour l’action collective, ses formes et ses perspectives, dix à vingt ans de mutations fondamentales ».

Voilà une part de l’héritage de la Commune. Les rêves, l’utopie, les combats, le feu et le sang donnent parfois naissance à des fruits surprenants.

« Ils sont montés à l’assaut du ciel » selon Marx. Si haut que l’on se refuse parfois à les voir redescendre alors que, pour une bonne part, ils sont là, au pied d’un mur, couchés en tas.