Formes des luttes, objectifs revendicatifs, exercice de la démocratie, unité, perspectives politiques sont quelques-uns des aspects pouvant être interrogés. Pour bien appréhender ce puissant mouvement social, on doit se placer dans le temps long. Car si l’événement a des bornes chronologiques bien établies, il plonge ses racines sur plusieurs années, tandis que ses effets se déploient jusqu’à nos jours. Cela suppose aussi de saisir les différentes dimensions – sociale, économique, culturelle – de ce printemps inédit et d’envisager la pluralité de ses acteurs.

« Quand la France s’ennuie… »

Cette formule, tirée du journal Le Monde du 15 mars 1968, est restée célèbre. Elle pourrait donner l’illusion que les grèves éclatent dans un ciel sans nuages. Il n’en n’est rien. Dix ans plus tôt, la sale guerre s’enlisait en Algérie, débouchant sur le retour du général de Gaulle et l’avènement de la Cinquième République. Quatre longues années, ponctuées d’attentats de l’Organisation armée secrète (OAS) et de répressions policières, furent encore nécessaires pour gagner l’indépendance. La grève victorieuse des mineurs en mars 1963, première défaite d’ampleur du pouvoir gaulliste, a donné le signal d’un renouveau. Cette même année, « les tams-tams de la colère » résonnent à la SNCASE de Toulouse, tandis que chez Neyrpic à Grenoble la lutte popularise l’enjeu de la reconnaissance du syndicalisme dans l’entreprise.

La recrudescence est encore plus significative en 1967. Au printemps, un conflit très suivi chez les ICT paralyse la métallurgie nazairienne deux mois durant. En parallèle, les mineurs de fer et sidérurgistes lorrains se mobilisent, tout comme les Dassault à Mérignac qui, après trois mois de lutte, font plier le patronat. Les débrayages et les manifestations se poursuivent au premier semestre 1968 – comme à la Saviem à Caen – et la manifestation du 1er mai à Paris, la première autorisée depuis son interdiction en 1954, est un franc succès.

Des facteurs multiples

Cette montée des luttes est le fruit de facteurs multiples. L’unité syndicale est l’un d’eux. La CFDT, née en 1964 de l’abandon de la référence

Le salariat subit de profonds bouleversements, avec la diffusion du travail à la chaîne, qui induit le recrutement d’ouvriers peu ou pas qualifiés – les ouvriers spécialisés – dont l’essentiel est puisé parmi la jeunesse, les femmes et les immigrés, ainsi que l’essor des ICT, dont la qualification peine à être reconnue. Nombreux sont les jeunes, marqués par 28 ou 30 mois de service militaire, à avoir l’esprit offensif, dans un climat où le rajeunissement de la société se heurte aux conservatismes et alimente de nouvelles revendications, féministes, écologistes ou encore antiautoritaires. Mais il faut attendre mai 1968 pour que les luttes estudiantines attisent les braises qui couvaient jusqu’alors.

Explosion démographique, conservatisme éducatif et avenir professionnel assombri : l’ambiance universitaire est, à Paris et en province, électrique au printemps 1968. L’occupation policière de la Sorbonne, le 3 mai, suivie par la brutale répression des manifestants sont un détonateur, avant que la situation ne bascule avec la « nuit des barricades » du 10 mai.

Le lendemain, grèves, occupations de facultés et manifestations ont lieu en réponse. Une grève générale est décidée pour le 13 mai, dix ans jour pour jour après le coup d’État à Alger. Si la forme est unitaire, le contenu diverge selon les multiples organisations présentes et la participation, importante dans la métallurgie, contraste selon les professions et les territoires.

Comme une traînée de poudre

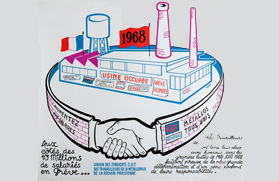

Le 14 mai, l’usine Sud-Aviation à Nantes est occupée, la direction séquestrée. Le mouvement s’étend alors aux usines Renault. Le 17 mai, le mouvement gagne la métallurgie à Paris (Rateau La Courneuve, Alsthom Saint-Ouen, Chausson Gennevilliers, les usines Snecma, etc.) et en province (Berliet Vénissieux, Schneider au Creusot, etc.), ainsi que d’autres professions (transport, chimie, PTT). Jour après jour, la grève et les occupations s’étendent : les usines Citroën, Peugeot Sochaux, Sud-Aviation, les chantiers navals, Alsthom à Belfort, la sidérurgie lorraine. La Fédération CGT des métaux recense plus de deux millions de grévistes et, à l’exception de Simca, toutes les entreprises de plus de 500 salariés sont en grève. Le pays tout entier est arrêté.

Le « constat » de Grenelle

Le 24 mai, au soir, de violents affrontements secouent Paris, Nantes et Lyon. De Gaulle annonce alors la tenue d’un référendum en juin et d’une négociation tripartite. Cette dernière s’ouvre le 25 mai au ministère du Travail, rue de Grenelle. Les discussions sont âpres, seul un « constat » peut être dressé le 27 mai au matin. Il prévoit une hausse de 35 % du salaire minimum, qui sera désormais le même partout en France, une hausse de 10 % des salaires réels, la réduction du temps de travail, la révision des conventions collectives, le développement de la formation et la reconnaissance du droit syndical à l’entreprise. Des avancées notables, mais le compte n’y est pas.

Le combat continue donc, notamment dans les branches. Le 28 mai, une négociation s’ouvre entre les fédérations des métaux de salariés et l’UIMM. La CGT y rappelle les revendications des salariés et demande la conclusion d’une convention collective nationale, ce que le patronat refuse catégoriquement.

Avec le « flottement » ressenti à la tête de l’État, les ambitions politiques qui s’expriment, la paralysie du pays, les 29 et 30 mai marquent un tournant. Mais la reprise en main ne tarde pas. De Gaulle annonce son maintien, la dissolution de l’Assemblée nationale, la refonte du gouvernement, tandis qu’une imposante contre-manifestation est organisée à Paris.

La campagne électorale annoncée, les négociations dans les branches et les entreprises reprennent. Dans la métallurgie, le patronat maintient son intransigeance. La lutte se poursuit donc, dans un climat émaillé de nombreuses violences anti-grévistes. Ainsi, le 11 juin l’intervention policière à Peugeot Sochaux se solde par la mort de deux ouvriers : Jean Baylot et Henri Blanchet.

La reprise du travail s’amorce lentement à partir de mi-juin, non sans expression de fortes minorités en faveur de la poursuite. Le 13 juin, le conflit s’achève chez Sud-Aviation à Nantes et les élections législatives des 23 et 30 juin donne une large victoire à la droite, au « parti de la peur ». Ce qui ne signifie pas pour autant la fin de la lutte…

Le bouillonnement de mai ne s’essouffle pas immédiatement. Le pays connaît, durant la décennie qui suit, une contestation aux multiples visages : mobilisations lycéenne et étudiante épisodiques, « insubordination ouvrière » selon la formule de l’historien Xavier Vigna, structuration d’un nouveau mouvement féministe, libération de la parole sur les femmes et les sexualités, recours à la violence pour une minorité ou action non-violente contre le nucléaire et la guerre pour d’autres.

Premiers acquis de mai

Dans de nombreuses entreprises, les acquis dépassent le « constat » de Grenelle, notamment en matière salariale. En moyenne, dans la métallurgie, les salaires réels augmentent de 12 %, la mensualisation est acquise pour de nombreux salariés « horaires », tout comme des réductions du temps de travail avec maintien du salaire (Manufrance Saint-Étienne, Thomson Colombes, Moulinex Alençon) ou des congés payés supplémentaires. Le système de préretraite a été étendu (Sud-Aviation) et le paiement intégral ou partiel des jours de grèves obtenu. Dans plusieurs entreprises des droits syndicaux ont été conquis, avec le droit de collectage des cotisations, de diffusion de la presse syndicale et de réunions sur les lieux de travail.

La Fédération CGT des métaux sort renforcée des grèves, avec plus de 100 000 adhésions et 600 bases nouvelles. Ces succès sont autant de points d’appuis dans les négociations qui se reprennent avec l’UIMM en septembre et qui aboutissent à cinq accords nationaux et à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres en mars 1972. L’unité acquise sur le plan syndical se poursuit, non sans difficultés, tandis qu’au plan politique, un programme commun de la gauche est signé en 1972 entre parti communiste, parti socialiste et radicaux de gauche.

Insubordination ouvrière

La décennie 1968-1979 est marquée par une forte conflictualité. Mais au-delà de certaines luttes « phares », comme le Joint français à Saint-Brieuc, Lip à Besançon ou encore le Larzac, émergent dans les luttes sociales de nouveaux acteurs et territoires. L’ouvrier spécialisé, nouvelle figure ouvrière avec le conflit à Renault Le Mans en mai 1971, se bat pour de meilleures conditions de travail et dénonce la division des tâches et les cadences. Cette insubordination, composée de femmes, d’immigrés, de jeunes, oubliée des « Trente Glorieuses », gagne notamment des régions sans grande tradition de contestation et recourt plus fréquemment à l’illégalité et à la violence.

Le patronat, entre carotte et bâton

Bousculé, le patronat entreprend de redorer son image auprès de la population et négocie au niveau national plusieurs accords, sur l’emploi, la mensualisation des salaires ou la formation. Voilà pour la carotte.

Côté bâton, un véritable arsenal est déployé : presse patronale d’entreprise, instituts de formation des cadres aux méthodes antisyndicales, caisses antigrèves, guérilla judiciaire contre les droits syndicaux, implantation, particulièrement prisée par le patronat automobile, de syndicats-maison et de milices chargés de faire régner l’ordre et de briser la CGT.

On assiste enfin à la mise en œuvre d’une politique de restructuration-démantèlement de branches industrielles complètes, comme la sidérurgie, la construction navale, la machine-outil ou l’automobile. L’impuissance à contrecarrer la casse de l’appareil de production et le licenciement de centaines de milliers de salariés met un terme au cycle de contestations ouvert au début des années soixante. La crise économique, le chômage de masse, la rupture de l’unité syndicale et les désillusions politiques pèsent lourdement sur les décennies 1980 et 1990, sans que pour autant la puissance évocatrice des grèves de mai-juin 1968 ne soient entamées, même cinquante ans après.

Emeric Tellier, Conseiller fédéral

Article publié dans le mensuel des métallurgiste de Mai 2018

Voir en PJ Quelques repères bibliographiques sur Mai-juin 68