N’allez pas vous imaginer, derrière ce triptyque évocateur de grands espaces, un article sur l’action syndicale durant la conquête de l’Ouest. Nous resterons dans nos frontières, où le monde de l’entreprise n’est pas toujours si éloigné de la loi du plus fort qui régnait au temps du Far West. Ces trois figures, du bon, de la brute et du truand, incarnent assez bien les trois attitudes adoptées par les médecins à l’égard de l’application de la législation sur les accidents du travail, avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a le bon, prévenant à l’égard de l’ouvrier, veillant à sa santé et à son complet rétablissement. Vient la brute, rétribuée par les compagnies d’assurance, précipitant la reprise du travail et minimisant les lésions. Et enfin le truand, qui retarde la guérison, lorsqu’il n’aggrave pas les blessures ou ne fabrique pas de « faux blessés », afin de percevoir frauduleusement les indemnités versées par les compagnies d’assurance.

En ces temps de confinement imposé pour affronter l’épidémie du coronavirus Covid-19, ce sujet peu connu de la prise en charge médicale des accidentés du travail nous a paru éclairant sur des enjeux qui sont toujours d’actualité : l’attitude patronale envers la santé des salariés, l’action syndicale concrète pour faire appliquer une législation, les relations syndicales avec les professionnels de santé ou encore la fraude comme argument pour raboter des droits conquis. Avant de se plonger dans cette histoire, notez simplement que cette recherche s’appuie uniquement sur un dépouillement méthodique de la presse et d’ouvrages disponibles en ligne sur Gallica (www.gallica.bnf.fr), la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), ainsi que sur des articles accessibles sur les plates-formes de revues universitaires, comme Cairn (www.cairn.info), Persée (www.persee.fr) et Revues.org (https://journals.openedition.org/). Ces ressources, libre d’accès, se révèlent d’autant plus précieuses dans la période actuelle, qu’elles sont menacées dans leur financement et leur pérennité par le projet gouvernemental de Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR). N’hésitons pas à les soutenir !

La loi du 9 avril 1898

L’adoption, le 9 avril 1898, de la loi sur la réparation des accidents du travail est une petite révolution juridique. Celle-ci renverse la charge de la preuve au profit du salarié, impose un régime assurantiel pour l’indemnisation et ouvre la voie au développement de la prévention en matière d’hygiène et de sécurité. Avec près de 30 000 morts et plusieurs centaines de milliers d’accidentés au travail entre 1899 et 1912, l’information des salariés sur les bénéfices de cette nouvelle législation est une urgence à laquelle la CGT entend répondre. L’ambiguïté de certaines dispositions légales, le poids des faits dans le contentieux des accidents du travail ou encore la méconnaissance de l’institution judiciaire imposent une prise en charge « physique » des salariés, par la constitution de conseils judiciaires et l’ouverture de cliniques médicales, sous contrôle syndical.

Les conseils judiciaires ont pour tâche de renseigner et d’éduquer les salariés sur leurs droits, par la publication de brochures ou d’articles de presse mais également en assurant des permanences. Tenues par un militant ou un avocat, celles-ci doivent apporter une réponse aux problèmes les plus simples, les affaires plus délicates étant discutées collectivement par une assemblée de militants, de conseillers prud’hommes, de médecins et d’avocats progressistes. Sans jamais se substituer au requérant, le conseil judiciaire indique les démarches à suivre, aide à la rédaction des courriers et l’accompagne parfois au tribunal. Les cliniques, dirigées par un médecin et gérées par les organisations syndicales, ont pour missions d’établir le certificat médical constatant les blessures, d’apporter les soins nécessaires, d’accompagner le blessé en cas d’expertise médicale réclamée par les compagnies d’assurance et d’assister juridiquement le blessé en cas de contestation devant la justice. Certaines, mieux dotées, proposent également des consultations médicales spécialisées comme la pédiatrie, l’ORL, la radiographie ou encore la dermatologie.

Nous manquons d’une vue d’ensemble sur la création de ces cliniques syndicales, ainsi que d’étude de cas, à l’exception de celle réalisée par Nicolas Vabre sur celle de Cherbourg[1]. Une recherche sur Gallica, à partir des mots-clés « clinique syndicale » et « clinique ouvrière » permet d’en détecter treize en région parisienne avant août 1914. Certaines ne sont mentionnées qu’à une reprise, d’autres comme celle de la rue Saint-Bernard dans le onzième arrondissement de Paris ou de la Maison Commune à Levallois-Perret existent jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Ces cliniques syndicales ont été constituées pour combattre la partialité des médecins et des experts désignés par les compagnies d’assurance. Elles sont envisagées « comme une arme de légitime défense contre la clinique patronale, aussi bien pour l’ouvrier que pour le médecin », mais également contre certains praticiens aux pratiques douteuses.

« Cliniquards et macadams »

Dans la décennie qui suit l’entrée en application de la loi du 9 avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail, des cliniques spécialisées fleurissent en région parisienne et dans les grandes concentrations industrielles. Accueillis dans des locaux disposant d’un matériel médical sommaire, par un personnel infirmier à peine formé, les salariés victimes d’un accident du travail se voient proposer un arrangement aussi attrayant qu’illicite. La blessure du salarié est aggravée, dans l’encre du certificat médical, mais aussi parfois dans sa propre chair, afin que celui-ci perçoive le plus longtemps possible l’indemnisation versée par la compagnie d’assurance. Une simple foulure devient une fracture nécessitant interruption de travail et soins prolongés. Le médecin, souvent absent, n’ausculte guère, se contentant de signer ordonnances et certificats en blanc, pour lesquels il empoche un solide pourcentage.

La concurrence est rude entre cliniques, et celles-ci n’hésitent pas à appâter le patient avec des « primes » et à embaucher un voire plusieurs rabatteurs payés à la commission, « choisis parmi les chefs de chantier peu scrupuleux, les patrons de débits borgnes ». Tout cela s’accompagne d’un grand renfort de papillons, d’encarts publicitaires et autres devantures tapageuses. La combine reste malgré cela lucrative, puisque pour chaque consultation, chaque prescription fictive de pansements et de médicaments, la clinique est remboursée par une compagnie d’assurance.

Cette combine, mise sur pied par des médecins « marron », des « cliniquards », des « vampires de l’assurance » pour reprendre le vocabulaire péjoratif employé à leur égard, a bien entendu éveillé l’appétit de « faux accidentés » qui, embauchés le matin dans une entreprise, sont malades ou blessés à midi. Détenteurs de pièces d’identité volées ou contrefaites, ils émargent dans plusieurs cliniques et subsistent grâce aux indemnités d’assurance.

Il arrive naturellement que ces accidentés professionnels, ces « macadams », pour reprendre là encore le vocable les désignant, se fassent parfois attraper, après avoir éveillé les soupçons du personnel d’une compagnie d’assurance ou lorsque qu’au hasard d’une rencontre, la simulation de l’accident éclate au grand jour. Les tribunaux, dans le premier quart du XXe siècle, prononcent bien quelques condamnations à l’égard de ces derniers, pour escroquerie, simulation de blessures, ou encore faux et usages de faux. Épargnés dans un premier temps, les médecins « marron » sont finalement condamnés pour complicité, mais les peines encourues sont trop peu sévères pour décourager les plus téméraires.

L’offensive patronale

L’adoption de la loi du 31 mars 1905, dont l’une des dispositions prévoit la suppression des jours de carence, par le paiement de l’indemnité journalière dès le premier jour lorsque l’incapacité de travail a duré plus de dix jours, entraîne selon le patronat une augmentation du nombre d’accidents et un allongement de la durée moyenne d’indemnisation. La Caisse syndicale d’assurance mutuelle des Forges de France, dépendant de l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM), annonce ainsi une progression des incapacités temporaires de près de 52 % entre 1900 et 1906.

La fronde patronale s’organise dès lors à l’encontre des « dispositions défectueuses » des lois de 1898 et 1905 et de la « déformation de la loi » par les magistrats. Au second semestre 1907, la presse nationale, et plus particulièrement L’Argus, journal international des assurances, relaie les inquiétudes patronales et notamment le rapport d’Auguste Villemin, président de la Chambre patronale des entrepreneurs en maçonnerie de la Seine, qui dénonce l’activité des médecins « marron » et autres accidentés « professionnels ». Émile Quillent, secrétaire du conseil juridique de l’Union des syndicats CGT de la Seine, s’alarme de cette campagne, dans un article du Petit Parisien du 26 février 1908. Il attribue la progression statistique à une meilleure connaissance des salariés sur les droits accordés en matière d’accidents du travail et s’étonne que les compagnies d’assurance n’aient pas les moyens de démasquer les médecins « marron ».

L’assaut patronal, au travers des résolutions adoptées par les Chambres de commerce, réclame notamment la rémunération forfaitaire du médecin, la suppression du libre choix du médecin par le salarié au profit de celui rémunéré par le patronat ou les compagnies d’assurance, de porter à vingt jours, au lieu de dix, la durée d’incapacité donnant droit à la prise en charge du délai de carence et enfin que les incapacités permanentes inférieures à 10 % n’ouvrent plus systématiquement droit à une rente. Le message est clair, il s’agit de réduire « une charge excessive pour l’industrie », de lutter contre « la dissimulation et la paresse », alors que la perspective de l’adoption de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes laisse planer le spectre du prélèvement de nouvelles cotisations.

Les cliniques syndicales dans le collimateur

Plus grave, la vindicte patronale alimente sciemment la confusion, en assimilant aux « médecins marron » les praticiens qui respectent leur serment d’Hippocrate et refusent leur emprise en dirigeant des cliniques syndicales. Ces « médecins libres » se regroupent au début de l’année 1909 au sein du Syndicat national de médecine sociale (SNMS), sur l’impulsion d’un jeune docteur lillois, Désiré Verhaeghe. En rapprochant les médecins des organisations ouvrières et les enjoignant à prendre part aux luttes sociales, en particulier sur l’application de la législation sur les accidents du travail, ce syndicat s’attire rapidement les foudres du patronat, des compagnies d’assurance, mais également du corps médical. Cet extrait, tiré de La Médecine sociale, organe mensuel du SNMS d’août 1909, en témoigne : « Le médecin indépendant est pourchassé par les médecins des Compagnies ligués pour consommer sa perte. Le médecin indépendant est vilipendé par les médecins des mines, traité de mauvais confrère, de médecin marron, discrédité auprès des Tribunaux grâce aux experts, toujours les mêmes, candidats aux postes de médecin principal des Compagnies. » Intimidations, exclusion disciplinaire, tracasseries administratives et financières, recours judiciaire, rien n’est épargné à ces quelques centaines de médecins engagés dans l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. Dans La Revue socialiste, en 1908, le docteur Diverneresse ne disait pas autre chose : « Sous prétexte de se plaindre des abus de quelques médecins peu consciencieux, les assureurs cherchent surtout à lutter précisément contre les médecins indépendants et honnêtes, parce que ce sont ceux-ci qui démasquent tout ce qui se passe de malpropre dans certaines cliniques montées par des assureurs véreux. »

Cette dernière affirmation s’est trouvée confirmée par les suites données à l’offensive patronale lancée en avril 1908. Aux lendemains d’un grave accident survenu parmi les tubistes lors de la construction de la ligne 4 du métro, le Syndicat général de garantie du bâtiment et des travaux publics, dirigé par Auguste Villemin, constate un afflux d’accidents de travail. Il dépose une plainte auprès du Parquet qui, instruite par le juge Barat, déclenche une série de perquisitions et d’arrestations. Quatre ans plus tard, Le Temps, dans son édition du 3 mai 1912, nous révèle qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte. Les médecins incriminés par Auguste Villemin décidèrent de lui intenter un procès en dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par ses accusations devant le tribunal civil de la Seine. Ce dernier déboute de leur demande les médecins, en invoquant « l’état d’esprit » dans lequel se trouvaient l’opinion publique et le dirigeant patronal au sujet de la fraude aux assurances…

Ce premier assaut patronal en reste donc là, et les médecins « marron » peuvent poursuivre, sans être inquiétés outre mesure, leurs activités avant comme après la Première Guerre mondiale, comme le dénonce Henri Bossant, secrétaire du comité intersyndical du XVe arrondissement dans un article du Populaire du 19 décembre 1918. Régulièrement, des articles paraissent néanmoins dans la presse syndicale et ouvrière pour inciter les salariés à se rendre dans les cliniques syndicales, et à se méfier des cliniques des médecins patronaux ou « marron ».

Une vague d’arrestations

Les médecins « marron » et leurs pratiques sont une nouvelle fois dénoncées à l’été 1928 par Paris-Soir, un quotidien fondé en 1924 par Eugène Merle, journaliste anarchiste, avant de tomber entre les mains d’investisseurs financiers au début de l’année 1927. Plusieurs articles, signés par le journaliste R. Archambault, paraissent au cours en juin 1928 pour expliquer la combine et les bénéfices colossaux qu’elle génère. Là encore, il est frappant de voir que le sujet ressurgit, alors que le Parlement vient d’adopter, le 5 avril 1928, une loi instituant une assurance vieillesse ainsi qu’une assurance maladie auxquelles le patronat doit verser des cotisations. En outre, un projet de loi contre les médecins « marron » prévoyant entre autres des sanctions spécifiques et l’interdiction pour un médecin d’avoir plusieurs cliniques ayant des horaires de consultation identiques, est adopté en 1927 par la Chambre des représentants mais reste bloqué devant le Sénat.

Quelques mois plus tard, la presse parisienne annonce l’arrestation « d’un médecin, d’une infirmière et de trois clients ». À la suite de plaintes de plusieurs compagnies d’assurances du faubourg Montmartre, le commissaire de police du quartier, M. Pène, déclenche une enquête qui aboutit, après filature, à la clinique du docteur Constantin Pestemalzoglou, installée au 61 avenue de la Motte-Piquet, dans le XVe arrondissement de Paris, non loin du parc du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel. Son arrestation, le 29 novembre 1928, et son inculpation pour escroquerie aux assurances des accidents du travail, est le point de départ d’un vaste coup de filet parmi les cliniques spécialisées de la région parisienne.

Moins de dix jours s’écoulent avant qu’une seconde arrestation ne s’affiche à la une de plusieurs quotidiens nationaux. L’interpellé est le docteur Gaston Prieur, propriétaire de deux cliniques à Paris, boulevard Garibaldi (XVe arr.) et boulevard de la Gare (XIIIe arr.) et d’une troisième, rue de Saint-Mandé à Montreuil. Les revenus tirés de cette activité sont confortables, près d’un million de francs sont en effet déclarés annuellement aux services fiscaux en 1926 et 1927. Ce qui est bien assez pour entretenir les deux grandes passions du docteur : le jour sur les champs de course hippique et la nuit dans les cabarets de Montmartre. Propriétaire d’une villa à Joinville-le-Pont qu’il délaisse au profit de grands hôtels parisiens, il possède en effet une écurie de chevaux pur-sang dont l’un d’eux, Beaugy, se distingue en remportant le prix de Chinon, en trot attelé sur 2 500 mètres à l’hippodrome de Vincennes en février 1928. Il n’a pas hésité, la même année, à dépenser la coquette somme de 400 000 francs pour acquérir deux chevaux, Cyclamen et Le Bouif. Figure reconnue des nuits montmartroises, il acquiert « Le Milonga », un cabaret de nuit à la mode installé rue Pierre-Fontaine (IXe arr.), non loin du célèbre Moulin-Rouge, qu’il offre à l’artiste Joséphine Baker, dont il s’est entiché. Ce club, sobrement baptisé « chez Joséphine », l’a accueillie après ses représentations aux Folies-Bergères et avant son départ en tournée européenne.

« L’empereur des médecins marron »

L’Intransigeant du 9 décembre 1928 le décrit ainsi : « il ne manquait pas d’une certaine allure : yeux vifs enfoncés dans les orbites, teint pâle, barbe noire, flegme impressionnant. Au Café Soufflet où il prenait presque chaque jour l’apéritif, beaucoup de gens le connaissaient. Sa vie était agréable et facile. » Georges Claretie, pour Le Figaro du 16 mai 1929, est plus sévère : « en voyant […] cet homme maigriot, barbu et rasé sur les joues, sans personnalité, sans relief, ressemblant à un petit employé ou à un petit maître d’étude quelconque et effacé, je songeais à cette page admirable où Balzac décrit la misère des professions libérales, surtout celle du médecin de quartier, qui se lève la nuit, à tout heure et par tous les temps, pour porter secours à ceux qui souffrent. […] De ces apôtres, il en est encore beaucoup, heureusement, dans le corps médical, et il faut les saluer bien bas. Mais il y a aussi ceux qu’on a appelés les médecins marron, qui ont poussé comme des champignons vénéneux et fondé des officines louches. »

Né le 11 avril 1880 à Villedieu (Indre), dans une famille paysanne, Gaston Prieur est diplômé de médecine en 1905, avant de s’installer dans la première moitié des années 1910 à Paris, au 31 boulevard Garibaldi. Son sens des affaires – et son absence de scrupules – sont tels qu’il acquiert après guerre une seconde, puis une troisième clinique. Il semble tenir, dans ce gagne-pain, une certaine position, puisqu’à la suite de l’arrestation du docteur Pestemalzoglou, il convoque à sa clinique le 30 décembre 1928 une quinzaine de ses « confrères » pour évoquer la situation. Une taupe renseigne le commissaire de police qui organise plusieurs perquisitions fructueuses dans les propriétés de Gaston Prieur.

Le 19 décembre, il est remis en liberté, contre le paiement d’une caution de 100 000 francs et la promesse de cesser ses affaires le temps de l’instruction. Le Populaire s’étrangle : « C’est toujours le même scandale ; la liberté aux gens qui ont de l’argent, la prison pour les autres ! » Le même jour, Paris-Midi révèle que Gaston Prieur vient d’être condamné par le juge de paix du XVe arrondissement. Ayant oublié, suite à son arrestation, de régler l’achat d’un taureau répondant au doux nom de D’Artagnan au baron de Rotschild, il dut régler la facture et conserver l’animal !

Après de nombreux reports, son procès s’ouvre le 15 mai 1929 devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. Son président, M. Diolot, le tance vertement : « Vous êtes le créateur du genre. C’est vous qui avez inventé la manière d’exploiter la loi de [18]98 si en faveur aujourd’hui chez vos imitateurs. Vous êtes le roi, l’empereur des médecins marron. » Le verdict tombe le 5 juin. Il est condamné à deux ans de prison ferme, 2 000 francs d’amende et dix ans d’interdiction d’exercice de la profession de médecin. Ce jugement est confirmé en appel le 23 mars 1931, en dépit des efforts de ses avocats.

Un vaste coup de filet

Les révélations des prévenus, ainsi que l’épluchage des documents saisis, permettent à la police de procéder à de nombreuses arrestations dans les semaines qui suivent. Jugez-en vous-même : les docteurs Jean-Marie Ferron, Germain Grognot, Fernand Francey, Jacquemin, Georges Santos, Zissu Simca, Roger Brunon, Barrière, Gaspard-Raymond Koch, Marson, Henri-Eugène Gourdin, Chriso Braco ou encore Hyacinthe Guillaumat, ainsi bien entendu que leurs infirmières et infirmiers, et quelques clients.

Tous sont poursuivis pour violation de la loi du 25 octobre 1919 qui punit d’amende et de peine d’emprisonnement « quiconque aura, par menace, don, promesse d’argent ou ristourne, attiré ou tenté d’attirer dans une clinique les victimes d’accidents du travail et porté ainsi ou tenté de porter atteinte à la liberté de l’ouvrier de choisir son médecin et son pharmacien » et de l’arrêté du 31 décembre 1925 qui, dans son article 30, prévoit que « le médecin ne peut réclamer d’honoraires que pour les soins qu’il a donnés lui-même. »

En mai 1929, alors que s’ouvre le procès de Gaston Prieur, Le Journal signale que trente médecins « marron » ont été interpellés. Certes, ce chiffre n’atteint pas l’estimation avancée par Le Populaire des 6 et 10 janvier qui évalue le nombre d’officines louches entre 100 et 200, rien que pour la région parisienne, mais ce vaste coup de filet a fait son effet : Paris-Soir, dans son édition du 12 janvier 1929, affirme que le nombre d’accidents du travail a diminué de 30 % au cours du mois de décembre, à l’annonce des premières arrestations. Un coup d’arrêt semble avoir été donné à ces pratiques qui ne sont plus guère évoquées durant la décennie 1930. Elles disparaissent à la Libération avec l’intégration de la branche accidents du travail et maladies professionnelles dans la Sécurité sociale, la création des commissions hygiène et sécurité et le développement de la prévention, avec la constitution de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) en 1947.

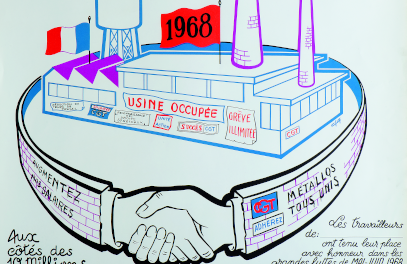

La CGT, renforcée par une importante vague de syndicalisation après les grèves de mai-juin 1936, en profita pour installer de nouvelles cliniques, parmi lesquelles celle du 9 rue des Bluets à Paris, dans le onzième arrondissement, propriété des métallurgistes de la région parisienne qui ouvre ses portes le 5 novembre 1938. Elle fut l’une des rares à rouvrir ses portes à la Libération et parvenir jusqu’à nos jours.

[1] Nicolas Vabre, « Lutter contre les accidents du travail… en prenant en charge leur réparation. L’exemple de la clinique syndicale de Cherbourg avant 1914 », in Thomas Le Roux, Risques industriels. Savoirs, régulations, politiques d’assistance, fin XVIIIe, début XXe siècle, Rennes, PUR, 2018.